В списке формульных характеристик Сталина, постоянно используемых в советских пропагандистских текстах, значимое место занимали определения, построенные на акцентировании нерушимого единства двух вождей. Сталин представал как «Верный ученик Ленина. Соратник Ленина. Продолжатель дела Ленина. Ленин сегодня»1. Пропагандистская риторика адекватно отражала мифологию сталинской эпохи, для которой прочный союз двух вождей – один из основополагающих элементов существующей картины мира. В изобразительном искусстве данная идеологема была отражена с максимальной полнотой.

Визуальный нарратив, призванный дать наглядное представление об истории взаимодействий Ленина и Сталина, включал набор сюжетов, хронологически ограниченных 1905-м (первая встреча на Таммерфорской конференции) и 1924-м годом. Эта канонизированная история имела завязку и эпилог, иконографические схемы которых разрабатывались не менее тщательно. Однако они отличались от других сюжетов данной тематики тем, что Ленин присутствовал на них символически. Завязка представляла собой рассказ о заочном знакомстве двух революционеров. На картинах изображали Сталина, читающего письмо от Ленина. Эпилог призван был репрезентировать процесс перехода власти от умершего вождя к вождю живому и имел две иконографические схемы: «Сталин у гроба Ленина» и «Клятва Сталина на II съезде Советов СССР». В итоге вся история о вождях обретала драматургическую структуру и логическую завершенность, ее финал даровал зрителям запланированный катарсис: Ленин умер, но дело его живет.

История заочного знакомства двух вождей известна только со слов Сталина. У нее нет свидетелей и документальных подтверждений, что давало основание, например, Троцкому серьезно сомневаться в ее правдивости2. Для советских же авторов воспоминания вождя представляли собой бесспорный исторический источник (читай: канонический текст). Данный рассказ прозвучал 28 января 1924 г., через неделю после смерти Ленина на вечере кремлевских курсантов школы ВЦИК, посвященном памяти вождя. Участие Сталина в этом мероприятии было очередным продуманным шагом в процессе оформления его статуса «наследника и продолжателя дела Ленина». Если за два дня до того, на II съезде Советов СССР он выступал в роли государственного мужа и политика, торжественно декламировал обращенные к мертвому вождю слова клятвы, сопровождая их пафосными жестами и театрализованными позами, то на встрече с курсантами он задушевно рассказывал о личных впечатлениях, неформальном общении, пересыпая речь уменьшительными словами («письмецо») и национально окрашенными, выбивающимися из официальной партийной лексики определениями («горный орел»). Впоследствии эта речь вошла в 6-й том полного собрания сочинений Сталина и была много раз напечатана3. Изучая ее, Троцкий настаивал: «Мы имеем дело не со стенограммой, а с законченным продуктом сталинского пера»4. С этим тезисом трудно не согласиться. Сталинские воспоминания, действительно, представляют собой продуманный и тщательно выстроенный текст, призванный доносить до сознания слушателей, а затем читателей, набор важных для автора идей и схем.

Прежде всего благодаря рассказанной истории дата знакомства с Лениным отодвигалась с 1905-го на 1903-й год: «Впервые я познакомился с Лениным в 1903 году. Правда, это знакомство было не личное, а заочное, в порядке переписки. Но оно оставило во мне неизгладимое впечатление, которое не покидало меня за все время моей работы в партии. Я находился тогда в Сибири в ссылке...»5. По словам Сталина, послание от Ленина было ответом на его письмо, отправленное какому-то неназываемому другу за границу. В этом письме он выражал полную поддержку и восхищение ленинской тактикой и стратегией. Друг показал письмо вождю, а тот решил на него ответить: «Письмецо Ленина было сравнительно небольшое, но оно давало смелую, бесстрашную критику практики нашей партии и замечательно ясное и сжатое изложение всего плана работы партии на ближайший период. Только Ленин умел писать о самых запутанных вещах так просто и ясно, сжато и смело, – когда каждая фраза не говорит, а стреляет. Это простое и смелое письмецо еще больше укрепило меня в том, что мы имеем в лице Ленина горного орла нашей партии. Не могу себе простить, что это письмо Ленина, как и многие другие письма, по привычке старого подпольщика, я предал сожжению». Конечная фраза данного мемуарного эпизода еще раз закрепляла важную для Сталина мысль: «С этого времени началось мое знакомство с Лениным»6. В последующие годы она будет доведена советской пропагандой до необходимого масштаба и доживет вплоть до наших дней: «С этого момента его [Сталина] духовная связь и политическое сотрудничество с вождём партии большевиков не прерывались»7. Текст, прозвучавший на вечере воспоминаний и якобы претендовавший на статус неофициального, превратился в первоисточник государственной идеологемы о нерушимом союзе двух вождей.

В своем рассказе Сталин умело акцентировал еще два важных для него аспекта данной истории: во-первых, факт получения письма, подтверждающего не просто его с Лениным обоюдную заинтересованность в налаживании личного общения, но и инициативу Ленина в процессе их знакомства (письмо от Сталина было адресовано третьему лицу и вовсе не предполагало ленинского ответа); во-вторых, обстоятельства получения письма – «в Сибири, в ссылке», указывающие на его, Сталина, активную и длительную революционную деятельность к моменту их с Лениным эпистолярного контакта. Эти акценты адекватно считывались современниками. Яркое тому подтверждение – произведения советского изобразительного искусства, посвященные данной теме. Полученное письмо, выступало на них смысловым центром. Место и обстоятельства его получения были предметом пристального внимания. Каждое произведение включало множество деталей, о которых, конечно же, не упоминал Сталин, но которые появлялись в работах в качестве маркеров сибирской ссылки. Никто из советских авторов не позволил себе написать просто портрет вождя с письмом, без конструирования окружающего – всегда интерьерного – пространства.

Рассказ Сталина задавал довольно ограниченный набор возможных художественных решений: однофигурная композиция (никаких свидетелей!), герой либо читает письмо, либо оторвавшись от него, многозначительно смотрит вдаль. Правда, в сталинском тексте было зафиксировано еще одно действие – сжигание письма (для его характеристики Сталин выбрал более высокопарную формулировку – «предал сожжению»), но его, конечно же, никогда не изображали. Вообще в советской живописи сами вожди никогда ничего не уничтожали, не ломали и не сжигали. Визуализируя описанный Сталиным сюжет, художники, отдавая себе в этом отчет или нет, вступали в диалог с богатой живописной традицией. Чтение письма – чрезвычайно популярный, детально разработанный мотив в истории европейской живописи, особенно часто к не-му обращались голландские мастера XVII в.8 В последующие столетия данный сюжет неизменно привлекал внимание художников, причем однофигурная композиция, в которой показан человек наедине с полученным посланием, количественно доминировала на фоне других возможных решений (двухфигурных и групповых). Героем подобных картин, точнее, героиней, как правило, становилась женщина, а полученное ею письмо было главным образом письмом любовным.

Композиционные схемы со всевозможными деталями и нюансами, вновь и вновь фигурировали в живописных работах: девушка стоит или сидит, развернута вправо или влево, держит письмо в руках или положила на стол. При этом для зрителя оставалось загадкой, от кого получено письмо, какие вести оно несет, какие отношения и события скрываются за текстом. Обо всем этом он мог только догадываться, поль-зуясь более или менее явными подсказками художника: «мы невольно вторгаемся в тайный мир пишущих и читающих персонажей, для которых письма становятся событием, нарушающим привычное, размеренное течение их жизни. Подобное вторжение приподнимает завесу над тайным содержанием происходящего действия, но при этом само действие становится еще более притягательным и загадочным»9. Действие, как правило разворачивалось в интерьере, предметы которого выступали не только иконическими, но и символическими знаками. Они визуализировали личное пространство героини, помогали заглянуть в ее мир.

В случае со сталинским сюжетом письмо также становилось событием, нарушающим размеренное течение жизни персонажа, но содержательное сходство на этом заканчивалось. Вместо девушки главным героем был молодой человек, вместо любовного письма – послание от товарища по партии, вместо непроявленности человеческих взаимоотно-шений – кристально-ясная, подробно объясненная история заочного зна-комства двух революционеров. Этот ряд противопоставлений, казалось, должен быть продолжен: вместо сотни раз повторяющихся, банальных, а порой просто пошлых любовных историй (особенно в произведениях эпохи сентиментализма или в работах мастеров салонной живописи) – рассказ о событии, которое трактовалось как уникальное, исторически значимое; вместо фактов из жизни ничем рядовых персонажей – событие из биографии «лично товарища Сталина». Предполагалось, что эти особенности изображаемого события и контекст, в котором оно происходило (революционная история России, повседневность сибирской ссылки), должны вызвать к жизни произведения, принципиально выделяющиеся из длинного ряда предшествующих картин.

Действительно, предметное содержание этих работ имело ряд особенностей. Стремясь к максимально правдоподобной визуализации слов вождя («в ссылке, в Сибири»), авторы наполняли картину множеством уместных, с общепринятой точки зрения, деталей. Из картины в картину перекочевывал интерьер крестьянской деревянной избы, керосиновая лампа или свеча, набор простой деревянной мебели, обязательно включавшей стол, табурет или лавку. На столе были разложены книги и листы бумаги, свидетельствующие о непрекращающейся интеллектуальной деятельности вождя в ссылке. К этому списку необходимо добавить изображение небольшого окна, с заиндевевшими от мороза стеклами. Самого Сталина часто изображали в теплом тулупе из овчины, а на переднем плане выстраивали натюрморт из брошенной на табурет меховой шапки-ушанки. Доведенное до визуального клише сходство представленных деталей не было результатом работы авторов на натуре, поскольку дом в селе Новая Уда, в котором в 1903 г. Сталин отбывал ссылку, до 1930-х гг. не сохранился10. Сконструированный антураж – плод художественных усилий, отражавший (и одновременно формировавший) массовые представления на тему «вождь в сибирской ссылке». Он представлял собой собрание визуальных стереотипов, объединенных одной темой и организованных по законам художественной композиции. В формировании стереотипов принимали участие разные вербальные и визуальные источники. Например, музейные экспозиции. На протяжении 1930-х гг. открывались многочисленные историко-революци-онные музеи, среди которых выделялась особая тематическая группа – места ссылки большевиков. В местах ссылок Сталина, функционировало, помимо Новой Уды, еще три мемориальных музея: в Вологде, Курейке и Сольвычегодске. Большинство из них экспонировали не подлинную обстановку, а т.н. музейную типологию – подбор мебели и ве-щей, собранных по принципу «так могло быть». На экранах страны демонстрировались документальные фильмы, в которых эта обстановка была зафиксирована на кинопленку, а дальше совершалась «незначительная» аберрация: все отснятое подавалось зрителю в качестве подлинного, трепетно охраняемого11. В СССР массовыми тиражами печатались наборы открыток с названиями «Сталинские места», «По Сталинским местам», в которых типовые музейные интерьеры стояли в одном ряду с уникальными пейзажными видами, в итоге различия между обобщенно-приблизительным и подлинным полностью стирались.

Из сказанного может сложиться впечатление, что именно музейные интерьеры были исходной точкой, главным источником формирования визуальных стереотипов. Но это не так. Для того, чтобы возникла типовая музейная экспозиция, необходимо было, чтобы оформилось не-кое общее представление о том, «как это могло быть». Усредненный тип «интерьера для ссылки» формировался с параллельным привлечением самых разных источников. Повторяя, подтверждая, легитимируя друг друга, они создавали хорошо узнаваемые, обобщенные знаки. Важное место в этом процессе принадлежало вербальной информации. Истпарты, а позже архивы разных уровней и музеи мемориальной направленности собирали и публиковали воспоминания местных жителей и сорат-ников вождя, отбывавших с ним ссылку. Советские историки писали по-пулярные книги с названиями «Сталин в Сибирской ссылке»12, «Туруханская ссылка»13 и т.д. Общероссийские и региональные путеводители обязательно содержали разделы типа «Дорогие сердцу места». Эти тексты не отличались разнообразием и индивидуальным характером описаний, фразы «трескучие морозы», «крестьянская изба», «деревянная мебель», «скромная обстановка» стали почти нормативными, задавали правила репрезентации сюжета «большевик в ссылке» и логику его интерпретации. Изобразительное искусство создавало визуальные аналоги вербальным клише. В итоге были сформированы, пользуясь определением У. Эко, «коды узнавания», которыми владело значительное число советских людей – потенциальных зрителей произведений этой тематики. Иконические знаки и их соединение в рамках единой композиции демонстрировали сходство не с конкретными объектами и пространствами, но с их усредненными типами, фигурировавшими в определенном контексте. Их адекватное узнавание обеспечивалось многократно повторенным и хорошо усвоенным визуальным опытом.

Однако в общий поток знаков, рожденных в пространстве советской культуры, вплетались порой «фигуры» (Иванов) иного порядка. Так, всегда изображавшееся в работах советских художников маленькое окно с замерзшими стеклами отсылало к картине В.И. Сурикова «Меншиков в Березове». Это произведение, как и другие работы мастера, было причислено к списку признаваемых и почитаемых, его постоянно экспонировали, часто тиражировали, оно, в итоге, участвовало в формировании визуального образа сибирской ссылки. Замерзшее окно избы в общем смысловом поле картины было важным знаком, указанием на неуютный холодный мир, окружавший эти бревенчатые стены. Ассоциация с известным произведением была достаточно прямолинейной, но подавляющее большинство зрителей, в т.ч. «экспертов», знак не считывали: в искусствоведческих текстах никогда даже вскользь не упоминалось о перекличках с выдающимися и притом высоко оцениваемыми произведениями русского реалистического искусства. Подобные интер-текстовые связи были избыточными, лишними для «правильного» понимания того или иного произведения. В пространстве тоталитарной культуры усложнение смыслов, расширение интерпретационного поля – не достоинство, а недостаток произведения. Его восприятие должно быть заключено в определенные пространственно-временные границы и само произведение не должно давать «поводов» для их нарушения.

Более того, существовала своеобразная система «защиты» от возможности расширения границ восприятия и вовлечения визуальной памяти в процесс интерпретации произведения. Как она работала можно рассмотреть на конкретных примерах.

В 1949 г. дважды лауреат Сталинской премии Н.Н. Жуков выполнил рисунок «И.В. Сталин в ссылке читает письмо В.И. Ленина. 1903 г.» (рис. 1), который демонстрирует удивительную композиционную близость с известной картиной Яна Вермеера «Дама в голубом, читающая письмо» (1662–1664, рис. 2). На рисунке в зеркальном отражении представлена часть фронтально скомпонованного интерьера. В центре композиции в полный рост, в профиль, с листом бумаги в руках изображен герой произведения: молодой человек – у Жукова, девушка – у Вермеера. Оба они стоят вплотную к квадратному столу, лицом к окну, которого не видно, но со стороны которого льется неяркий свет. На столе размещены предметы, призванные помочь в обрисовке контекста. Помимо нескольких мелких деталей, выделяется свисающая с переднего края стола драпировка. Вместо дорогих кожаных стульев Жуков изображает простые деревянные табуреты и лавки, но даже их поворот в пространстве (на переднем плане углом к зрителю, в глубине – параллельно стене) одинаков. И герой, и героиня полностью погружены в чтение письма, которое держат перед собой, согнув обе руки в локтях. Повторения слишком буквальные, чтобы можно было говорить о простом со-впадении. Осознанно или нет, но для выстраивания собственного рисунка художник использовал удивительно гармоничное композиционное решение, однажды найденное Я. Вермеером.

«Цитирование» общей композиционной схемы предопределило ряд других особенностей произведения, которые сближали его с европейскими образцами, но отдаляли от образцов советских. В частности, камерность и даже интимность звучащих в нем интонаций.

Рис.1. Н.Н. Жуков. «И.В. Сталин в ссылке читает письмо В.И. Ленина. 1903 г.»

Рис.2. Ян Вермеер «Дама в голубом, читающая письмо»

Важное требование, предъявляемое ко всем советским художникам, обращавшимся к образу Сталина, – изменять очевидную жанровую принадлежность создаваемых работ. Любое изображение, будь то портрет или произведение бытового жанра, рассматривалось как решение «историко-революционной темы в целом, потому что образы Ленина и Сталина неотрывно связаны с героикой дел и дней многомиллионных масс»14. С этой точки зрения работы Н. Жукова шли в разрез с сущест-вовавшими нормами. Даже с учетом тех детерминант, которые устанавливала предполагающая большую камерность техника рисунка, даже в контексте особой ситуации, сложившейся в советской графике конца 1940-х – начала 1950-х гг., исповедовавшей менее «формальное» решение темы, графические листы Жукова были «другими».

В советской графике Ленин мог отрешенно слушать музыку или водить хороводы с детьми, Сталин – никогда. Личностное, интимное, домашнее, камерное – все это недопустимые для него характеристики. Но в рисунке Жукова, если на минуту забыть идеологический контекст и просто посмотреть на него как на изображение события из жизни человека, проступают именно эти качества: автор подчеркнул романтическую взволнованность своего персонажа, его повышенную эмоциональность. Юноша статен и красив, мало похож на реального Сталина. Подобно голландским мастерам, советский живописец представил человека в своем мире, наедине со своими личными переживаниями. Рисунок вполне можно интерпретировать как бытовую зарисовку, не претендующую на значимость всенародного масштаба. Но увидеть работу в подобном ключе советскому зрителю было просто невозможно. Роль «настройщика восприятия» выполняло название, т.е. сопроводительный словесный текст. Практически все названия работ на данную тему представляли собой не слово, не словосочетание, а развернутое предложение с подлежащим, сказуемым и одним или несколькими дополнениями: «И.В. Сталин читает письмо В.И. Ленина», «И.В. Сталин в ссылке читает письмо В.И. Ленина». Иногда появлялись гротескные тексты: «Пламенный колхидец, находясь в ссылке, читает письмо, полученное им от Ленина». Н.В. Злыднева указывает, что в произведениях соцреализма «идентифицирующая функция распределяется между изображением и названием (словом) почти равномерно»15, и в подтверждение этого приводит «Письмо с фронта» А. Лактионова (1947), «Опять двойка» Ф. Решетникова (1952). Очевидно, что в нашем случае ни о каком равноправии визуального и вербального текста не может быть речи. Именно вербальный текст предопределял, программировал, контролировал восприятие произведения. Многословная фраза представляет собой не «свернутый комментарий», но текст, исчерпывающий содержание работы и не позволяющий его расширять или «искажать». Все «побочное» отсекалось. Визуальная память зрителя атрофировалась. Связи, аллюзии, переклички даже с разрешенными и почитаемыми произведениями мирового наследия не актуализировалась. От зрителя требовалось лишь установить соответствие между содержанием сопроводительного текста и изображения. Чтение названия и визуальное восприятие произведения почти уравнивались по количеству затраченного на них времени.

Чем больше вариантов для интерпретации предоставляла сама картина или рисунок (ни о какой фронде, речь, конечно, не шла: неожиданные ассоциации или сближения могли возникать случайно или даже как результат простого неумения художника убедительно воплотить задуманное), тем активнее «работало» его название. Вот почему сюжет «чте-ние письма», столь ярко и разнообразно представленный в европейской художественной традиции, а следовательно, имевший много оснований для его наделения «незапланированными» значениями, в советском искусстве сопровождался максимально развернутыми названиями. К тому же произведения данной тематики априори лишены динамики и активного действия. Визуальная статика компенсировалась обязательным употреблением глагола в сопровождающем словесном тексте. «Сталин читает» – эта формулировка, в отличие от европейских вариантов («За чтением письма», «Чтение письма», «Дама, читающая письмо»), добавляло изображению недостающий волевой посыл.

Репрессивную функцию словесного текста по отношению к изображению изучал Р. Барт, называя ее функцией «закрепления смысла»: «текст подобен тискам, которые зажимают коннотативные смыслы, не позволяют им выскользнуть ни в зону сугубо индивидуальных значений (тем самым текст ограничивает проективную силу изображения), ни в зону значений, вызывающих неприятные ощущения». При этом Барт подчеркивал: «Область, общая для коннотативных означаемых, есть об-ласть идеологии, и эта область всегда едина для определенного общества на определенном этапе его исторического развития»16. Соглашаясь с основными положениями концепции Барта, современные исследователи, тем не менее, считают, что она дает ответы не на все возникающие вопросы. Так, С.В. Санников пишет: «если коннотативные аспекты целиком обусловлены идеологией, имманентной соответствующему культурному хронотопу, вызывает вопрос повторяемость ряда образов / сюжетов / мотивов в различных культурах и эпохах, феномен, свойства ко-торого подтолкнули Карла Густава Юнга ввести в пространство современного гуманитарного знания понятие “архетипа”»17. Данный вопрос представляется не праздным и в контексте нашего исследования, особенно если согласиться с А.А. Леонтьевым, указавшим на непосредственную близость понятий «архетип» и «интертекст»: «Свойство архетипа к актуализации в художественном творчестве даёт основания при-знать его (архетип) основным элементом коллективного бессознательного, которое адекватно интертекстуальности, причём интертекстуальности в том значении, которое придавали термину представители школы постструктурализма, т.е. своего рода коллективного бессознательно-го, существующего до конкретного нового текста, в свою очередь, суще-ствующего вне личностной воли автора, который является скорее проводником архетипических образов из бессознательного уровня объективно-психологического бытия в сферу художественной реальности»18.

С.В. Санников, изучая образы власти на примерах из раннесредневековой историографии, приходит к выводу, что «архетип трансформирует риторику образа». Советские произведения, разрабатывавшие повторяемый живописный мотив, – наглядное подтверждение сделанного исследователем вывода. «Исправить ситуацию», как раз был призван вербальный текст. При подобных условиях изображение выступает, по выражению У. Эко, «слабым кодом»19, который нуждается в разъяснении и управлении. «Текст как бы ведет человека… среди множества иконических означаемых, заставляя избегать некоторых из них и допускать в поле восприятия другие; зачастую весьма тонко манипулируя читателем, текст руководит им, направляя к заранее заданному смыслу… поистине, текст – это воплощенное право производителя (и, следовательно, общества) диктовать тот или иной взгляд на изображение: “закрепление” смысла – это форма контроля над образом»20. Словесное сообщение позволяло обходить интертекстуальные интерпретации.

Переадресация функции «закрепления смысла» вербальному тексту не означала, что текст визуальный не должен «подводить» зрителя к нужным интерпретациям. Советский художник обязан был прилагать усилия к тому, чтобы содержание его произведения было предельно однозначным и доходчивым. Прежде всего, важно было вырвать сцену из бытового контекста, из пространства личных переживаний, в которые она была погружена всем опытом предшествующих воплощений. Данная задача требовала особых усилий, поскольку само по себе изображение такого действия, как чтение письма, не обеспечивало необходимый уровень «исторической значимости». Одна из проверенных стратегий коррекции визуального текста – создание обстановки предельной серьезности. Любые детали, указывающие на эмоциональность, задушевность, интимность интонаций (которые, тем не менее, проскальзывали в рисунке Н.Н. Жукова), подлежали изгнанию. Герой не мог и не должен был улыбаться, демонстрировать свои переживания. В советской живописи серьезность и сдержанность Сталина всегда отождествлялась со значительностью. Поэтому и письмо вождь читал с предельной сосредоточенностью, пристально всматриваясь в лист бумаги. Поза Сталина и его мимика, свидетельствовали о крайней степени внимания и напряжения. Он то низко наклонялся над ним, то поднимал письмо на уровень глаз. Все эти приемы должны были подсказать зрителю, что на картине происходит нечто, выходящее далеко за пределы личного, интимного события. Наивным, но действенным способом уйти от интимных интонаций было увеличение размеров ленинского «письмеца» до почти газетного масштаба, как это сделано, например, на рисунке П. Васильева.

Еще более значительным выглядел вождь, когда он отрывался от чтения и направлял взгляд вдаль. Живописные работы, в отличие от графических, тиражировали именно эту композицию. Подобный способ изображения – клише, однозначно истолковываемое современниками: «Взгляд товарища Сталина устремлен вдаль. В лице, озаренном глубокой мыслью, как бы отражено наше светлое будущее»21. В случае с данным сюжетом важно подчеркнуть изменение темпоральных характеристик нарратива: время, и без того неспешно протекавшее, когда герой читал письмо, полностью останавливалось, когда он направлял взгляд за пределы картины. Это позволяло вырвать вождя из бытового контекста, поместить его в другие временные координаты. На картине Н. Мариаша взгляд персонажа за пределы картины – это взгляд за пределы тесного интерьера. Сталин смотрит в окно, на открывающиеся дали (впрочем, не видные зрителю). Обозреваемое им физическое пространство зритель самостоятельно интерпретировал как символическое пространство «светлого будущего».

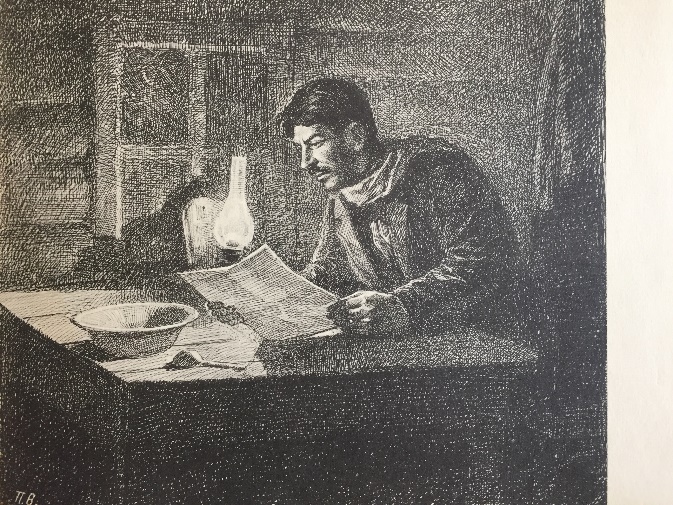

Н. Терпсихоров, напротив, не нуждался в окне, чтобы показать взгляд, «прорезающий пространство и время». Вождь смотрел «в светлое будущее» из темноты сибирской ночи, стены для него не были препятствием (рис. 3). Данный сюжет, как и все сюжеты, связанные с ссылками вождей, советские авторы любили «разыгрывать» поздним вечером или ночью. Изба далекой сибирской деревни, освещенная керосиновой лампой или свечой, обретала символическое звучание. Для интерпретации наготове была много раз повторенная формула: «Свет этой лампы был виден далеко-далеко. Его видели все, кто поднялся на борьбу за свободу и счастье трудового народа»22.

Рис.3. Н.Б. Терпсихоров «Первое письмо В.И. Ленина В.И. Сталину. Новая Уда»

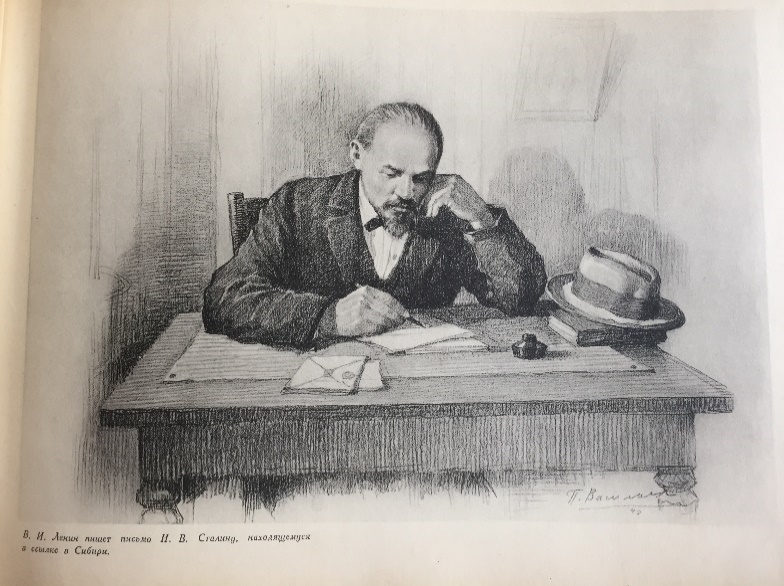

В работах на данную тему Ленин обычно присутствовал незримо, его участие в развитии сюжета обнаруживалось лишь благодаря названиям работ. Однако советский опыт иллюстрирования сталинской истории знает примеры, когда художник не удовлетворялся таким положением вещей. Так, в 1940 г. издательство «Искусство» выпустило альбом «Ленин и Сталин» со статьей Е.М. Ярославского и рисунками известного графика, лауреата Сталинской премии П.В. Васильева23. В альбоме 22 полностраничные иллюстрации, отражающие разные этапы и разные аспекты сотрудничества двух вождей. Теме их заочного знакомства уделено особое место. Это не только канонический сюжет «И.В. Сталин чи-тает письмо В.И. Ленина, полученное им в ссылке в Сибири», но и рисунок «В.И. Ленин пишет письмо И.В. Сталину, находящемуся в ссылке в Сибири» (Рис.4, 5). Так Ленин становился активным участником собы-тия. Художник додумывал сталинский рассказ, расширял его пространственно-временные рамки. Диалог двух вождей разворачивался на глазах у зрителей. В таком визуальном нарративе расставлены все акценты,показаны все действия. Ситуация интриги, тайны, которая на протяжении нескольких веков обязательно сохранялась при изображении сюжета «чтение письма», убрана окончательно.«Ленин пишет», «Сталин читает». Эпистолярная история из жизни вождей, полностью их уравнивавшая.

Рис.4. П.В. Васильев «В.И. Ленин пишет письмо И.В. Сталину, находящемуся в ссылке в Сибири»

Рис.5. П.В. Васильев «И.В. Сталин читает письмо В.И. Ленина, полученное им в ссылке в Сибири»

Хотя в общей структуре нарратива о нерушимой дружбе двух вождей история о получении письма занимала важное место, тем не менее, .ее нельзя отнести к числу часто иллюстрируемых. Очевидно, мешал «архетип», с которым приходилось бороться художнику, мешала задаваемая им камерность, интимность интонаций, трудно преодолеваемая в визуальном поле. Это объясняет и то, почему сюжет гораздо чаще воплощался в графике, чем в живописи. Причем граница между видами искусства была одновременно границей между двумя типами изображений: в графических работах Сталин, действительно, читал письмо, а в живописных – мечтал, размышлял, глядя вдаль. Страх остаться в пределах бытового жанра и быть обвиненными в приземленности, в отсутствии «обобщенного взгляда на образ вождя», заставлял живописцев убирать действие, и переводить работу в ранг исторического портрета. Одновременно отказ от мотива непосредственного чтения письма для советских авторов был способом разорвать «незапланированные» диалоги с европейским искусством, вырываться из интертекстуального поля. При таком подходе, живописное изображение обретало искомую однозначность при сохранении внешней многозначительности.

Однозначность прочтений (смысловая трафаретность и поверхностность) при имитируемой многозначительности – важнейшая черта советской официальной живописи, своего рода Сцилла и Харибда для любого художника, обращающегося к созданию образа вождя. Отзвуком того, что даже самые обласканные властью авторы размышляли на данную тему, можно считать слова народного художника СССР, лауреата двух Сталинских премий (1948, 1951) В.А. Серова. Выступая на тематическом вечере в Ленинградском отделении Союза художников (1944), он, «в порядке самокритики», признавался: «Зритель привык смотреть на нас мимоходом… наши вещи не выдерживают длительного смотрения. То, что думал художник, видно сразу, а если зритель будет дольше смотреть, то он разочаруется, потому что это самые элементарные мысли»24. Проблема становилась неразрешимой: чем последовательнее был советский художник в выполнении идеологических требований и норм, отсечении «излишних» и «вредных» ассоциаций, смыслов, параллелей, тем элементарнее оказывались мысли и значения, вложенные в работу.

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES

ЦГАЛИ СПб. Фонд Р-78. Опись 1. Дело 38. Стенографический отчет общих собраний членов союза, посвященного работе ленинградских художников над портретом.

Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избр/ работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994. С. 297-318 [Bart R. Ritorika obraza // Izbrannye raboty: Semiotika. Poetika. M., 1994. S. 297-318].

Борев Ю.Б. Сталиниада. М.: Советский писатель, 1990. 408 с. [Borev YU.B. Staliniada. M.: Sovetskij pisatel', 1990. 408 s.]

Голубицкий Ю.А. Метафора в художественных артефактах, в профессиональной и научной лексике // Человек и культура. 2012. № 2. С. 15-62 [Golubickij YU.A. Metafora v hudozhestvennyh artefaktah, v professional'noj i nauchnoj leksike // CHelovek i kul'tura. 2012. № 2. S. 15-62. URL: http://e-notabene.ru/ca/article_247.html]

Дмитриева А.А. Мотив письма в голландской жанровой живописи XVII века// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 2013. № 3. Ч. 2. С. 77-80 [Dmitrieva A.A. Motiv pis'ma v gollandskoj zhanrovoj zhivopisi XVII veka// Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i is-kusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. 2013. № 3. CH. 2. S. 77-80].

Злыднева Н. В. Изображение и слово в риторике русской культуры ХХ века. М.: Индрик, 2008. 304 с. [Zlydneva N. V. Izobrazhenie i slovo v ritorike russkoj kul'tury HKH veka. M.: Indrik, 2008. 304 s.]

И.В. Сталин в Сибирской ссылке. Красноярск: Краевое изд-во, 1942. 153 с. [I.V. Stalin v Sibirskoj ssylke. Krasnoyarsk. Kraevoe izdatel'stvo. 1942. 153 s.]

Кравченко К. Образ И.В. Сталина в советском изобразительном искусстве. М.-Л., Искусство, 1939. 159 с. [Kravchenko K. Obraz I.V. Stalina v sovetskom izobrazitel'nom iskusstve. M.-L., Iskusstvo, 1939. 159 s.]

Ленин и Сталин. М.-Л., «Искусство», 1940. 11 с. илл. [Lenin i Stalin. M.-L., «Iskusstvo», 1940].

Леонтьев А.А. Бессознательное и архетипы как основа интертекстуальности // Текст. Структура и семантика. Т. 1. М., 2001. С. 92-100 [Leont'ev A.A. Bessoznatel'noe i arheti-py kak osnova intertekstual'nosti // Tekst. Struktura i semantika. T. 1. M., 2001. S. 92-100].

Плампер Я. Алхимия власти. культ Сталина в изобразительном искусстве / Пер. с англ. Н. Эдельмана. М.: НЛО, 2010. 496 с.: илл. [Plamper YA. Alhimiya vlasti. kul't Stalina v izobrazitel'nom iskusstve / Per. s angl. N. Edel'mana. M.: NLO, 2010. 496 s.: ill.]

Санников С.В. Риторика образа между идеологией и архетипом: методологические аспекты потестарной имагологии // Universum: Филология и искусствоведение: электрон. научн. журн. 2017. № 8(42) [Sannikov S.V. Ritorika obraza mezhdu ideologiej i arheti-pom: metodologicheskie aspekty potestarnoj imagologii // Universum: Filologiya i iskusst-vovedenie. 2017. № 8(42). URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/5060]

Сталин И.В. О Ленине: Речь на вечере кремлевских курсантов 28 января 1924 г. // Сталин И.В. Сочинения. Т. 6. М.: ОГИЗ; Гос. изд-во политической литературы, 1947. С. 52-64 [Stalin I.V. O Lenine: Rech' na vechere kremlevskih kursantov 28 yanvarya 1924 g. // Stalin I.V. Sochineniya. T. 6. M.: OGIZ; Gos. izd-vo politicheskoj literatury, 1947. S.52-64].

Троцкий Л.Д. Сталин: В 2 т. Т. 1 / Вступ. ст. В. Козлова, А. Ненарокова / Под ред. Ю.Г. Фельштинского. М.: Терра, 1996. 324 с. [Trockij L.D. Stalin: V. 2. t. T. 1 / Vstup. st. V. Kozlova, A. Nenarokova. Pod red. YU. G. Fel'shtinskogo. M.: Terra, 1996. 324 s.]

Фельштинский Ю. Троцкий о Сталине / Предисл. к главам из книги Л. Троцкого «Сталин». Нью-Йорк, 1984 [Fel'shtinskij YU. Trockij o Staline / Predisl. k glavam iz knigi L. Trockogo «Stalin». N.Y, 1984. URL: http://www.lib.ru/HISTORY/FELSHTINSKY/s_stalin.txt.]

Швейцер В. Сталин в Туруханской ссылке. Воспоминания старого подпольщика. М., «Молодая гвардия», 1943. 68 с. [SHvejcer V. Stalin v Turuhanskoj ssylke. Vospominaniya starogo podpol'shchika. M., Izd-vo CK VLKSM «Molodaya gvardiya», 1943. 68 s.]

Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.: Симпозиум, 2006. 544 с. [Eko U. Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologiyu. SPb.: Simpozium, 2006. 544 s.]

-

Борев 1990. С. 26. ↩

-

Троцкий 1996. С. 78-80. ↩

-

Сталин 1947. С. 52-64. ↩

-

Фельштинский 1884. ↩

-

Сталин 1947. Т. 6. С. 52. ↩

-

Там же. С. 53-54. ↩

-

Правда. 2014. ↩

-

О любви к малым голландцам в СССР послевоенной эпохи см.: Голубицкий 2012. ↩

-

Дмитриева 2013. С. 78. ↩

-

Дом сгорел в годы Гражданской войны. Музей был создан в здании бывшей пересыльной тюрьмы. Правда, в его экспозиции был выставлен макет дома М.И. Литвинцевой, в котором жил Иосиф Джугашвили. ↩

-

Так, в 1940-м г. на студии «Мосфильм» был создан фильм «По Сталинским местам». Его авторы посетили все города и села, где вождь отбывал ссылку, и с невероятным пиететом, многократно усиленным пафосным закадровым текстом и музыкой В. Мурадели, показали зрителям похожие друг на друга музейные интерьеры. ↩

-

«Сталин в Сибирской ссылке». 1942. ↩

-

Швейцер 1943. ↩

-

Кравченко 1939. С. 6. ↩

-

Злыднева 2008. С. 49. ↩

-

Барт 1994. С. 306, 317. ↩

-

Санников 2017. ↩

-

Леонтьев 2001. С. 100. ↩

-

Эко 2006. ↩

-

Барт 1994. С.307. ↩

-

Правда 1946. Подробно об этом приеме см. в книге: Плампер 2010. (С. 168-170). ↩

-

Красноярский рабочий 1951. ↩

-

Ленин и Сталин 1940. ↩

-

ЦГАЛИ СПб. Л.29. ↩