I

Статистика – это не только сбор информации, во всяком случае, не в первую очередь. Это даже не точность измерения, хотя аргументация такого рода играла в истории немалую роль. Гораздо важнее то, что это сбор особого рода информации и представление ее особым образом. Статистика не создает большее или лучшее знание, она, прежде всего, создает новый вид знания, трансформируя его, и тем самым трансформируя сам способ, которым мы воспринимаем мир и судим о нем. Если говорить конкретнее, то она сводит множество разнородных количественных данных к качественным показателям, которые могут быть сосчитаны, и это создает новые сущности, такие как «население», «производство», «потребление» – понятия, которые не существовали и не существуют вне статистики. По словам одного французского историка, статистика - это алхимия раннего Нового времени, ибо она «превращает низкопробный свинец несметного числа индивидуальных битов информации в чистое золото общего знания»1.

Тем самым алхимия статистики сводит сложные и по своей сути неизмеримые реальности к немногим общим значениям и представляет их в виде строгих цифр и графиков. Статистика оставляет в стороне почти все индивидуальное, локальное, своеобразное. Она составляет стандартный пакет знаний, который может быть сопоставлен с такими же пакетами из других мест и периодов. Статистику можно понять независимо от местного или национального контекстов, вне идеологических или лингвистических барьеров. Следовательно, статистика является идеальным инструментом для планирования и анализа, и в то же время идеальным инструментом для коммуникации и легитимации.

Создав новый эпистемологический порядок, – назовем это перспективой птичьего полета – статистика стала фундаментом для легитимации и составления экономического, демографического и любого другого объемлющего и долговременного планирования. Тем самым она внесла огромный вклад в создание современного мира двояким образом: с одной стороны, развив его рационалистический, функциональный и эгалитаристский потенциал, с другой, породив опасности гомогенизации и тоталитаризм2. В этом смысле статистика была изобретена во второй половине XVII века. И наконец, в этом же эпистемологическом плане статистика приобрела силу несколько позднее, в последней трети XVIII века. Это развитие было тесно взаимосвязано с новой политизацией экономики, а именно с воплощением концепции «политической экономии» в форме камерализма в Германии и физиократии во Франции, концепции, которая начала играть важную роль в формировании и легитимации политики во второй половине XVIII столетия.

Прежде всего, два замечания, чтобы пояснить, почему эта проблема была затемнена. Во-первых, в то время как историки много писали об изобретении статистики (или «политической арифметики») в конце XVII в. и последующем развитии теории, особенно в форме демографии, они в основном игнорировали ее практическое воплощение в политике правительств позднее в XVIII в. Скорее, они концентрировались на открытии статистических бюро в начале XIX в., изображая их появление как поворотный момент и даже как рождение официальной или государственной статистики, оценивая предыдущие десятилетия, в лучшем случае как прото-статистические. Одна из причин состоит в том, что историческая семантика понятия «статистика» запутывала исследователей – на протяжении большей части XVIII в. этот термин больше относили к качественным описаниям стран, чем к цифровой статистике. Главная же причина сохранения этого искаженного взгляда состоит в том, что только бюро начали публиковать печатные материалы в больших количествах, тем самым сделав свою деятельность легко доступной для исследователей. Наоборот, ранняя политическая статистика составлялась вручную и ее приходится искать в архивах. Работа с архивными источниками показывает, что экономические и демографические данные квантифицировались и просчитывались в политических и административных целях еще до начала XIX в., в последние десятилетия Старого порядка. Такая ревизия хронологии говорит нам многое не только о политике Старого порядка, но также об исторической природе и фундаментальной логике политического использования статистики.

Исследуя роль статистики в политике позднего Старого порядка, автор выступает как историк раннего Нового времени. В то же время мое исследование в большой мере основано на историографии статистики, так как фокусируется на корнях статистики в эпистемологическом смысле – как инструмента знания, объяснения и легитимации, а не просто способа сбора данных независимо от цели. Это второе важное замечание, так как историки раннего Нового времени склонны относить к категории «статистика» любые административные практики, включающие цифры. Этот довольно бездумный подход затуманивает вопрос, когда и почему таблицы и подсчеты начали формировать восприятие, аргументы и действия. Так, статистикой называют налоговые списки, хотя их цель не заключалась в том, чтобы обеспечивать какое-либо общее знание – это были регистры, используемые местной администрацией для установления размера ежегодного налога индивидуального налогоплательщика. То же касается рекрутских списков или приходских регистров, поскольку и они использовались для очень специфичных местных целей, и лишь много позже стали использоваться как источники демографических сведений. Это относится даже к кадастрам, т.е. к централизованным налоговым регистрам, появившимся в конце XVII в., чтобы стандартизировать уровень налогообложения, хотя потенциально кадастры давали правительствам представление о территориальных налоговых доходах и были предназначены, прежде всего, служить инструментом административной практики. Тем не менее, кадастры и другие централизованные формы сбора административных данных были важной основой для возникновения статистики. Они тренировали государственных чиновников в сборе информации и укрепляли идею гомогенной (или потенциально гомогенной) государственной территории, ресурсы которой могут быть подвергнуты мониторингу и подсчету.

II

Решающим поворотным моментом от административного сбора данных к статистике в современном смысле стало устремление к систематическому и исчерпывающему знанию об экономических и демографических ресурсах государства. Это устремление, в свою очередь, было следствием концепций «политической экономии», понятия о сложной и динамичной экономике территории, которая может и должна контролироваться и управляться государством. Эта идея была рождена во второй половине XVII в. в ходе совершенствования и развития прежней идеи «меркантилизма», учения, которое также продумывало вопросы территориальной экономики, но только в понятиях ее торгового баланса с другими странами, а не собственной экономики, развивающейся в результате сложного и динамичного взаимодействия разных типов производства и потребления. Следовательно, в то время как «меркантилисты» были заинтересованы в населении и данных о нем только для целей налогообложения и набора рекрутов, «политические экономисты» рассматривали население как фактор экономики, т.е. они рассматривали не просто экономическую, а демо-экономическую систему. Именно концепции «политической экономии» породили новый интерес к массовым экономическим и демографическим данным, которые можно сгруппировать по таким категориям, как «население», «производство» и «потребление» с тем, чтобы понять их взаимодействие и динамику, и таким образом быть в состоянии контролировать работу системы в целом3.

Следовательно, в непосредственной связи с ранними моделями «политической экономии» обнаруживается генезис «политической арифметики» как идеи и метода приложения математики к политике, а именно идеи квантификации экономических и социальных феноменов и использования результата для дальнейших сравнений и подсчетов. Под прямым влиянием естественных наук, поставивших в XVII в. эмпиризм и методологию выше общепринятой мудрости, Джон Граунт и Уильям Петти в Англии, потом Вобан, Лейбниц и др. начали квантифицировать и подсчитывать демографические и экономические структуры и явления. Основополагающий труд Джона Граунта вышел в 1662 г. под названием «Естественные и политические наблюдения, сделанные над списками смертности»4. Это выделение полезно для понимания двоякого восприятия метода. С одной стороны, «естественные наблюдения», а именно теоретические демографические подсчеты, предпринятые Граунтом, были быстро подхвачены и развиты британскими, голландскими, немецкими, а позднее шведскими и французскими учеными – этот аспект активно разрабатывался в истории статистики5. «Политические наблюдения», с другой стороны, есть систематическое политическое использование количественных демографических и экономических данных и подсчетов, защищаемое Граунтом, Петти и др., что в большой мере игнорировалось правительствами по обе стороны Ла Манша в течение многих десятилетий. Если оставить в стороне спорадические, рудиментарные и изолированные попытки их внедрения в Швеции и Пруссии, то можно сказать, что «политическая арифметика» стала широко, постоянно и в растущем масштабе применяться не ранее 1760-х гг., особенно в германских государствах и во Франции. В основании этой хронологии лежало отложенное, но массовое восприятие концепций «политической экономии» в это время и в этих странах.

Представляется, что катализатором этого «взлета» экономического и статистического мышления в политике стала Семилетняя война (1756–63), подорвавшая государственные бюджеты и экономики по обе стороны Рейна, ставшая спусковым крючком для поиска новых моделей создания экономической стабильности и роста – моделей, которые были представлены концепцией «политической экономии», в особенности новейшими формами камерализма в Германии и физиократии во Франции6. Вместо фокусирования меркантилистов на внешнеторговом балансе и потоке драгоценных металлов в страну и из нее, физиократы и камералисты сконцентрировались на экономических механизмах внутри страны. Они понимали экономику как сложную организацию сельскохозяйственной, промышленной и других форм коммерческой деятельности и больше фокусировались на производстве, чем на торговле. Вследствие этого экономический рост рассматривался как возможный и желанный независимо от торгового баланса. И физиократы, и камералисты связывали экономический рост с продуктивностью сельского хозяйства, рассматриваемой как основа для промышленной и коммерческой деятельности и для процветания населения. Наконец, последняя, но не по значению, общая черта – обе системы подчеркивали важность действий государства для обеспечения экономического роста.

III

В то же время были существенные различия в понимании того, как государство должно вмешиваться в экономику и как, следовательно, должна осуществляться информационная политика. Камерализм был более традиционным: он продолжал идеи Gute Policey (хорошей политики), благоприятствуя прямому и, если необходимо, детальному вмешательству, в соответствии с особыми обстоятельствами времени и места, и, тем самым, он подталкивал правительства и администраторов подсчитывать экономические и демографические ресурсы своих территорий. В результате, все больше германских государств, обращаясь к камерализму, обещавшему новый план спасения их экономики и бюджетов, с 1760-х гг. часто проводили что-то вроде «переписей», подсчитывая и сортируя население по таким категориям, как возраст, пол, профессия и т.д., а также собирая данные об аграрной и промышленной экономике. Базируясь отчасти на таких «переписях», а отчасти на прежних административных формах сбора данных (налоговые реестры, кадастры, приходские регистры) правительства и администрации приступили к различным, более или менее успешным попыткам синтеза, сравнения и подсчета полученных цифр, с целью анализа экономической и демографической ситуации в их владениях и для дальнейшего планирования и принятия решений на квантитативной основе.

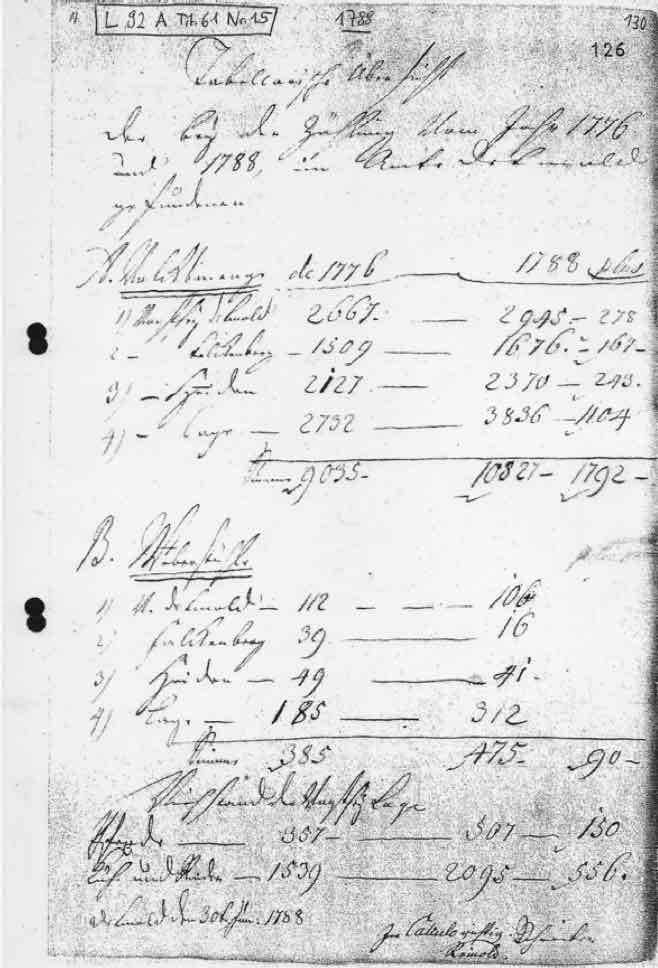

Приведем один пример. В 1788 г. местный администратор (Амтманн) из маленького графства Липпе на северо-западе Германии извлек данные из разных источников, в том числе территориальной переписи, проведенной в 1776 г., и налогового кадастра, составление которого завершилось в 1788 г., чтобы сравнить рост населения, с одной стороны, и количество станков, используемых сельскими ткачами, с другой7.

Хотя его обзор далек от утонченных подсчетов, с которыми мы ассоциируем статистику сегодня, он отлично подтверждает то более узкое назначение статистики, о котором речь шла выше, а именно квантификация с целью получить новый вид общего знания как основу для планирования и государственного вмешательства. Амтманн утверждал, что заметный рост населения (=A. Volcksmenge), начавшийся уже с довольно высокого уровня, в одном из районов, а именно в округе (=Vogthei) Лаге соответствовал изначально высокому и увеличившемуся числу использовавшихся там станков (=B. Weberstuhle). Такую корреляцию он считал доказательством того, что будет правильно поддерживать и субсидировать приобретение крестьянскими хозяйствами станков для стимулирования роста населения. Амтманн показывал, что это будет сопровождаться ростом уровня благосостояния, добавляя цифры о количестве лошадей и скота в Лаге, которые тоже существенно выросли за рассмотренный им двенадцатилетний период.

Внешне простые арифметические операции и форма их представления были результатом долгого и сложного процесса познания, через который прошел Амтман. Прежде всего, требовалось понять, как цифры могут быть использованы и сопоставлены для получения нового знания и понятных аргументов. Так, первоначально Амтман приводил цифры без ясной формулировки цели или результата8. Очевидно, что не только получение новых данных помогло администратору лучше использовать аргументы квантитативного характера, как это следовало бы из позитивистской интерпретации. Большую роль сыграла вовлеченность в новый дискурс политической статистики, к которому его и других подтолкнули сочинения камералистов, а также участие в сборе, интерпретации и обсуждении данных от имени правительства. Принимая активное участие в этой деятельности, местные администраторы, в свою очередь, способствовали продвижению и осуществлению статистического дискурса9. Доказательством этого служит и то, что сам Амтманн гордо использовал впервые термин «политические цифры» (Politische Zahlen10) для определения продукта своего статистического рвения – термин, «выдающий» его непосредственное знакомство с концепцией «политической арифметики».

Приведенная таблица (см. рис. 1) – это часть доклада об экономическом развитии его региона, составлявшегося Амтманном каждый год. Тем не менее, он предпочел отвести под таблицу отдельный лист, чтобы граф, с жадностью читавший административные доклады, мог вынуть его и, по словам самого Амтманна, оценить ситуацию «с одного взгляда»11. Амтманн был убежден, что для графа «будет огромным удовольствием узнать из этих цифр с точностью о ежегодном увеличении благосостояния его подданных»12. Граф Липпе и в самом деле страстно желал ознакомиться со статистикой: к 1780-м гг. он и другие главные политические и административные деятели графства пришли к тому, чтобы считать статистику наиболее надежным и эффективным средством информации и коммуникации. В то же время цифры и таблицы подкрепляли представление о местной экономике, создаваемое на основе таких параметров, как количество станков, ткачей или голов скота. Это новое представление, в свою очередь, легитимировало политические действия, вызванные этими реальностями, например, систематическое поощрение покупки станков.

IV

Учение французских физиократов было более абстрактным, оригинальным и амбициозным, чем камерализм. В отличие от последовательно прагматичной немецкой версии «политической экономии» оно было полно французского духа. Но в отличие от камерализма оно было высокомерным и элитарным. Убежденные в том, что они дали анализ ситуации раз и навсегда, физиократы точно предписывали правительству, что делать. В отличие от камералистов физиократы нарушали традицию Bonne police (хорошей политики) тем, что презрительно относились к деятельности местных администраторов. Для стимулирования производительности сельского хозяйства физиократы выступали за радикальную либерализацию торговли, особенно зерновой, и за переделку системы налогообложения с целью введения единого налога на доходы землевладельцев. Физиократы полагались больше, чем камералисты, на laisser-faire, но в то же время, чтобы обеспечить первенство сельского хозяйства, были готовы напрячь другие отрасли промышленности, ограничивать демографическую мобильность и использовать налогообложение как инструмент непрямого регулирования. Они не столько отвергали государственное вмешательство, сколько стремились к тому, чтобы оно было централизованным и систематичным, устанавливая некий единовременный распорядок действий для правительства, а не гибкие формы ежедневных решений для провинциальных и даже местных администраторов, как это делали камералисты.

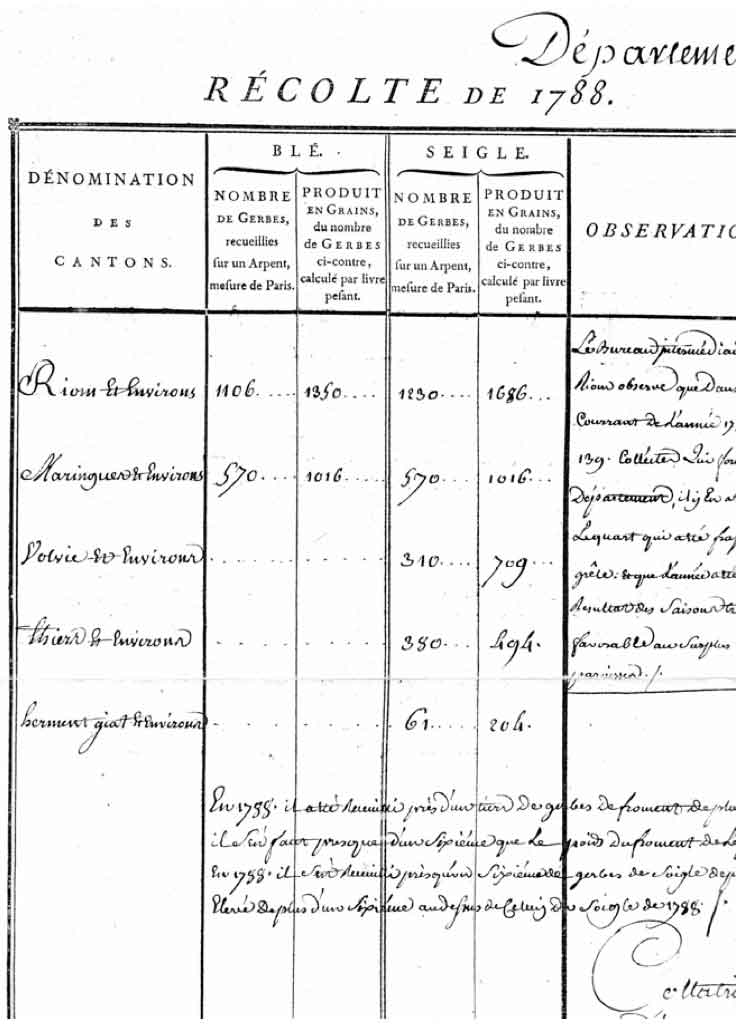

Эти различия в уровне абстрагирования, следовательно, в уровне единообразия в политических и административных действиях, вели к более абстрактному и общему использованию цифр и подсчетов. Вместо того, чтобы подталкивать администраторов к квантификации объектов, относившихся к их непосредственному действию, физиократы создавали и продвигали расчеты, призванные показать, в том числе, относительную отсталость французского сельского хозяйства с тем, чтобы обосновать необходимость перезапустить его. Или, как это ни парадоксально, доказывали наличие излишка продукции зерна над его потреблением с тем, чтобы обосновать призыв к свободе зерновой торговли. Физиократы использовали общие цифры и подсчеты, основанные на методах экстраполяции с целью защитить свою теорию, а не с тем, чтобы оценивать конкретные ситуации, как это было с камералистами. В связи с таким подходом, а также в связи с размерами и политической и административной гетерогенностью Франции там не предпринимался сколько-нибудь обширный сбор данных о населении или экономике (и не было общего кадастра). Однако постепенно дебаты о доктринах физиократов и других экономистов стимулировали не так бросающиеся в глаза, но постоянно расширявшиеся доморощенные сборы данных. И этот процесс был упущен историками вследствие того, что и во Франции его следы можно обнаружить только в архивах (причем только в региональных архивах, поскольку фонды министерства финансов и экономики были уничтожены во время революции). Эти продолжавшиеся усилия нашли отражение, среди прочего, в цифровых докладах об урожаях накануне революции (см. илл. 1).

Итак, вопреки немецкому опыту «от подсчетов к расчетам» французы следовали «от расчетов к подсчетам». Однако в обеих странах мы наблюдаем постоянное движение в направлении квантификации фактов и аргументов, процесс, питаемый общей заинтересованностью правительств и администраторов в систематическом планировании, имеющем целью долговременную экономическую экспансию и рост.

V

И во Франции, и в Германии в последней трети XVIII в. имел место непрерывный процесс, направленный на восприятие мира средствами статистики, предшествовавший образованию статистических бюро в начале XIX в. В обоих случаях мы наблюдаем постепенное внедрение идеи квантификации и расчета экономических и социальных реальностей, причем не только в образованных кругах и в правительствах, но и в широком кругу администраторов и у части читающей публики. Существовали яркие различия между Францией и Германией (особенно такими небольшими владениями, как Липпе) в степени участия местных администраторов в зарождающемся статистическом дискурсе, но и во Франции они были вовлечены в выработку методов получения квантитативного материала и в интерпретацию уместности имеющихся цифр, особенно в свете дебатов по поводу доктрин физиократов.

Время возникновения статистического мышления в политике не было случайным: вторая половина XVIII в. была во многих отношениях переломным временем, временем воплощения (по меньшей мере, на континенте) особой политической культуры, известной как «просвещенный абсолютизм», отличавшейся часто противоречивым сочетанием (относительно) авторитарных режимов с «просвещенной», т.е. светской и утилитарной рациональностью. Частью влияния Просвещения был методичный, если было возможно, математический подход к природе и человеческому обществу. Другим следствием просветительской «повестки дня» стала с 1760-х гг. устремленность к интенсификации экономического роста, следовательно, к политизации экономической сферы. На этом двойном фундаменте статистика неизбежно становилась востребованной. Математические методы официальной статистики XVIII в. не были изощренными. Они основывались на простой корреляции сумм: количество рождений сравнивалось с количеством смертей на данной территории, количество жителей – с объемом зерна, произведенном в том или ином году. Тем не менее, такие операции, при всей их очевидной простоте, помогали распространять новое восприятие объектов и целей политики.

В Германии и во Франции, квантификация, таблицы и подсчеты преследовали цель произвести и на деле производили новый вид знания о таких до тех пор абстрактных понятиях, как население и демографический рост, сельскохозяйственная продукция и потребление и т.д. Делая эти понятия видимыми, следовательно, реальными, статистика стимулировала государства к действиям по отношению к ним. Сравнивая демографические данные или продукцию экономики разных регионов в разные годы, она нацеливалась на развитие и рост. Поскольку переписи ставили категории возраста, пола и профессии, а значит, репродуктивную и производительную ценность индивида, выше таких традиционных категорий, как сословная принадлежность, вера и собственность, они способствовали утверждению функционального, а не иерархического взгляда на общество. Высвечивая то, что может было подсчитать, измерить и сравнить в пространстве и во времени, и оставляя в стороне все иное, статистика поставила единообразие над различиями, динамику над сохранением, она выделяла производительность, эффективность и рост и провозглашала возможность и даже необходимость действий человека (государства), направленных на достижение этих целей.

Можно сделать в заключение и еще один шаг. Иногда переоцениваемой, но важной чертой «просвещенного абсолютизма» было искреннее намерение достигнуть благосостояния подданных (‘Glückseligkeit‘, ‘felicite publique’). Побуждаемый государством экономический (или демографический) рост благоприятен не только для его могущества, но также – в разной степени в разных контекстах – для счастья подданных, уже не в религиозном, а в мирском, материальном смысле. Секуляризация ответственности правителя перед подданными, от духовного к материальному счастью, придала статистике новое обаяние как способу секуляризации, но и как способу Спасения, и снова – как коллективному и догматическому виду Спасения. Именно в этом смысле еще один администратор из Липпе считал возможным «сосчитать как бы ежегодную сумму счастья и довольства подданных»13. Эта перспектива Спасения, созданного руками человека, была и остается мощной идеологической подоплекой статистики, тем более сильной, что проявляется как бы ненамеренно, а как следствие присущего статистике потенциала генерировать структурные длительности и логики в пространстве и во времени. Этот подтекст также способствует волшебству статистической «алхимии», которая не только ведет к расколдовыванию мира (в смысле М. Вебера), но чудодействует при помощи нового магии утилитарного рационализма экономической эффективности и роста. Попытка проследить исторические корни статистики напоминает: мы не в меньшей степени, чем наши предки, пленники созданных людьми концепций, и возможно, что мы не более рациональны в нашем материальном мире, чем монах в его духовном.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Behrisch, Lars. „Politische Zahlen“. Statistik und die Rationalisierung der Herrschaft im späten Ancien Régime // Zeitschrift für Historische Forschung. 31 (2004).

- Behrisch, Lars. Agrarian Statistics in late Ancien Régime France and Germany // Nadine Vivier (ed.), The State and Rural Societies. Policy and Education in Europe 1750-2000. Turnhout 2008a.

- Behrisch, Lars. Zahlen machen Räume: Landwirtschaftsstatistik und Raumwahrnehmung in der Grafschaft Lippe im späten 18. Jahrhundert // Behrisch (ed.), Vermessen, Zählen, Berechnen. Die politische Ordnung des Raums im 18. Jahrhundert. Frankfurt a.M./New York, 2006.

- Behrisch, Lars. Zu viele Informationen! Die Aggregierung des Wissens in der Frühen Neuzeit // Arndt Brendecke/Markus Friedrich/Susanne Friedrich (eds.), Information in der Neuzeit Frühen. Status, Bestände und Strategien. Münster, 2008b.

- Desrosières, Alain. Décrire l’État ou explorer la société: les deux sources de la statistique publique // Genèses. 58 (2005)

- Graunt, John. Natural and Political Observations made upon the Bills of Mortality. L., 1662.

- Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Staats- und Personenstandsarchiv Detmold, L 92 A Tit. 61 Nr. 15.

- Poovey, Mary. A history of the modern fact: Problems of knowledge in the sciences of wealth and society. Chicago.

- Rusnock, Andrea A. Vital accounts. Quantifying Health and Population in Eighteenth-Century England and France. Cambridge, 2002.

- Scott, James C. Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed. New Haven, 1998.

- Weber, Max. Wissenschaft als Beruf // Gesamtausgabe. Vol. I/ 7. Tübingen, 1992.

Илл. 1.

Илл. 2.

-

Desrosières. 2005. P. 18. Об эпистемологии статистики в раннее Новое время см.: Behrisch. 2008a. ↩

-

См. блестящий анализ этого вопроса: Scott. 1998. ↩

-

Об эпистемологической связи между генезисом «политической экономии» и «политической арифметикой» см.: Poovey. 1998. P. 120 ff. ↩

-

Graunt. 1662. ↩

-

См., например: Rusnock. 2002. ↩

-

Для более детального сравнения этих двух концепций и их пригодности для развития ранней статистики см.: Behrisch. 2008b. ↩

-

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Staats- und Personenstandsarchiv Detmold, L 92 A Tit. 61 Nr. 15, p. 126. ↩

-

См.: Behrisch. 2004. ↩

-

See: Behrisch. 2006. ↩

-

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen..., p. 124r. ↩

-

“zur geschwindern Übersicht”, ibid. ↩

-

“[...] die lebhafteste Freude sey, aus solchen Zahlen das jährl[iche] [Vor]rückendes Wohlstandes der Untertanen mit Gewisheit zu erfahren”, ibid. ↩

-

“[...]die Summe von Glück und Zufriedenheit jährlich gleichsam zu berechnen”. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen..., p. 173 r. (1791). ↩